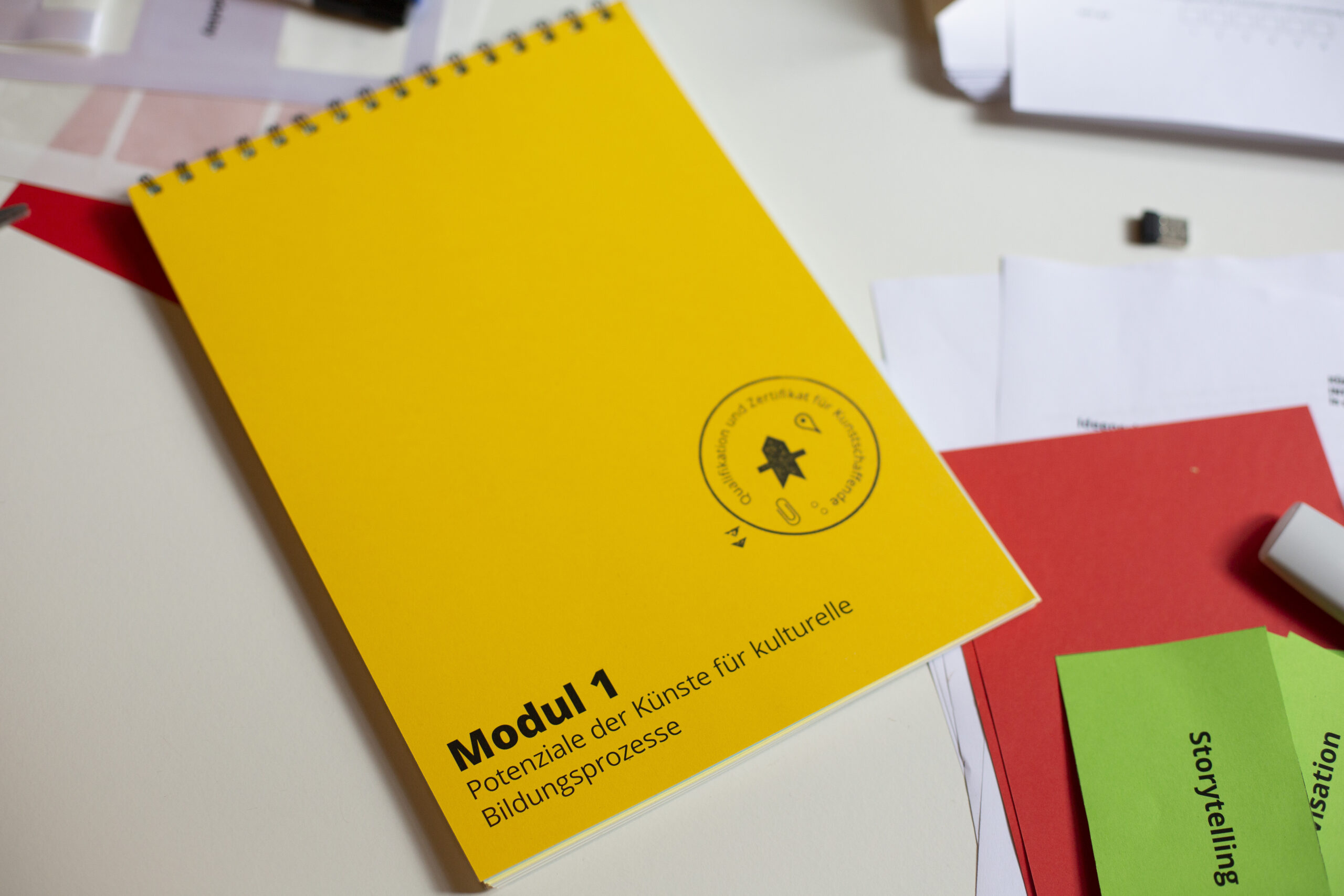

33 finale Künstlerinnen und Künstler verschiedener Sparten wurden zur Teilnahme an dem Zertifikatskurs ermittelt.

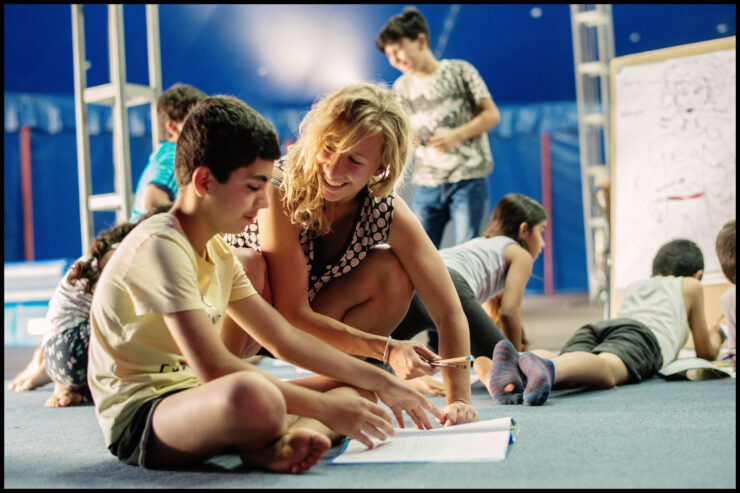

Nach einem intensiven Auswahlprozess der Projektverantwortlichen der Universität Hildesheim gemeinsam mit den externen Jurorinnen Özlem Canyürek und Khadidiatou Bangoura wurden nun 33 Teilnehmenden für den Pilotkurs ermittelt. Besonderer Fokus lag bei der Auswahl auch auf einer möglichst hohen Vielfalt in Bezug auf die Kunstsparten, ebenso auf Alter, Erfahrungen und Herkunft. Die Heterogenität der Gruppe ermöglicht es, die Inhalte des Kurses aus unterschiedlichsten Perspektiven zu diskutieren.

Jurorin Özlem Canyürek hebt dabei hervor, dass dies „die diverseste Gruppe“ sei, die sie bisher als Jurorin für Qualifizierungen im Kulturbereich in Deutschland ausgewählt habe. Aufgrund des hohen Rücklaufs von 456 Bewerbungen auf 30 Plätze haben sich die Organisator:innen darauf verständigt, die Teilnehmendenzahl um 10% zu erhöhen und 33 Personen aufzunehmen.

Ein wichtiges Signal für diejenigen Kunstschaffenden, die keinen Platz für den Pilotkurs erhalten haben, ist, dass schon jetzt intensiv an einer kontinuierlichen Etablierung der Weiterbildung an verschiedenen Orten in Deutschland gearbeitet wird.

Die ausgewählten Stipendiat:innen werden im Mai mit ihrem Profil sowie einem Einblick in ihre künstlerische Praxis und bereits realisierte Projekte in der Kulturellen Bildung auf der Projekthomepage vorgestellt.

Bei Interesse an weiteren Informationen oder der Mitwirkung am Transfer des Pilotprojekts finden Sie Informationen auf der Webseite sowie per E-Mail ( pia [dot] wagner [at] uni-hildesheim [dot] de).